カラヤンのモーツァルト演奏のスタイルは変化することはなかった。

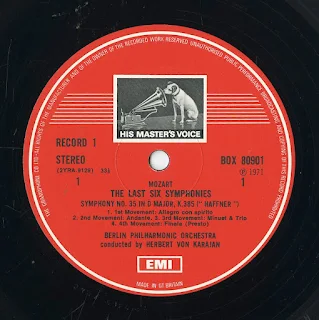

録音場所はイエス・キリスト教会で、1970年9月に行なわれた。この時期、カラヤンとベルリン・フィルのコンビはEMIと、ドイツ・グラモフォンで旺盛に録音を行った。よく知られているように、ダーレム地区の騒音問題などもあって、カラヤンのベルリンでの録音拠点は、1973年からベルリン・フィルハーモニーに移りますが、このモーツァルト後期交響曲集と、ブルックナーの第4番&第7番、チャイコフスキーの後期交響曲集に関しては非常に短い期間で録音場所を違えて再録音をおこなっているのです。

1970年当時のカラヤンは、イエス・キリスト教会の豊かな響きを存分に生かした分厚く豊麗なサウンドを志向していましたが、5年後の録音場所は、ベルリン・フィルハーモニーに移って精悍なモーツァルトを聞かせている。単なる再録音ということになりますので、5年という短い期間にカラヤンの嗜好が変化したことを十分に窺わせます。こちらが一般的にはカラヤンのモーツァルトだろう。

不滅不朽のモーツァルトリハーサル盤付き4枚組初版です。

《英モノクロ切手盤、初発》GB EMI SLS809 カラヤン モーツァルト・後期6大交響曲集本盤はイエス・キリスト教会の豊かな響きを存分に生かした分厚く豊麗な仕上がりとなっています。4枚組ですが、4枚目は(第39番、40番、41番の)リハーサルが収録されており、カラヤンがどのように音楽を作っていったのかが、よくわかります。カラヤン&ベルリン・フィルの録音は星の数くらい沢山あるが、ベルリン・フィルの実力を最高に引き出しているという点では当盤も最右翼でしょう。ベルリン・フィル伝統のアンサンブルは健在で他に得られない圧倒的なものです。

- Record 1

- 交響曲 第35番 ニ長調 K.385「ハフナー」

- 交響曲 第36番 ハ長調 K.425「リンツ」

- Record 2

- 交響曲 第38番 ニ長調 K.504「プラハ」

- 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

- Record 3

- 交響曲 第40番 ト短調 K.550

- 交響曲 第41番 ハ長調 K.551「ジュピター」

- Mozart Symphonies Rehearsal Record

- 交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章:モルト・アレグロ

- 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543 第1楽章:アダージョ〜アレグロ

- 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543 第2楽章:アンダンテ・コン・モート

- 交響曲 第41番 ハ長調 K.551「ジュピター」 第2楽章:アンダンテ・カンタービレ

- 交響曲 第41番 ハ長調 K.551「ジュピター」 第4楽章:フィナーレ(モルト・アレグロ)

カラヤンは、戦前にポリドールに全部で23曲のSP録音を残している。その初期から共演オーケストラは戦後のフィルハーモニア管弦楽団、一時監督をしていたスカラ座やパリ管弦楽団を除けば、ベルリン・フィルとウィーン・フィルの2大オーケストラだけだ。

やがて日本でクラシックのレコードが歌謡曲並みに売れたリヒテル、オイストラフ、ロストロポーヴィチを起用しての三重協奏曲を第1弾に、EMIのドイツ支部であるドイツ・エレクトローラにも復帰する。1960年代末からのEMIでのカラヤンの録音は、以後ずっとミシェル・グロッツがプロデューサーをつとめている。EMIへの最後の録音は1984年のウィーン・フィル&ムターとの「四季」でカラヤンはチェンバロも弾いて有終の美を飾った。

そして件のドイツ・エレクトローラは、アナログ末期の70年代に4チャンネル録音を試みている。カラヤンとは1970年の9月にモーツァルト後期交響曲集を普通のステレオで録音した直後、ブルックナーの第4、第7番の2曲の交響曲から4チャンネル録音を開始しする。

カラヤンとベルリン・フィルの音の美しさの秘密

クラシックではなくポップスのジャンルに属するオーケストラですが、これらアメリカ、フランス系指揮者のオーケストラを先導したイタリア人指揮者、アンヌンツィオ・パオロ・マントヴァーニのマントヴァーニ楽団の存在は大きい。父親はヴァイオリニスト。イタリアのヴェネツィア生まれですが4歳の時に家族揃ってロンドンに移住する。彼のプロ・ミュージシャンとしてのスタートは、ロンドンのメトロ・ポール・ホテルの小編成のサロン・オーケストラを率いてである。1940年にイギリスのレコード会社デッカと契約し亡くなるまでの40年間に述べ767曲も録音し、『シャルメーヌ』『グリーンスリーヴス』『ムーランルージュのテーマ』『80日間世界一周』等の大ヒット曲を飛ばし、ストリングスを上手く駆使したイージーリスニングの第一人者の一人として君臨した。

マントヴァーニ47歳、英デッカが初のステレオ実験録音を行った1953年11月4日から貢献した。カスケードサウンドとも呼ばれ一世を風靡したマントヴァーニ楽団のストリングスの特徴は、滝が流れるような(= cascading)綺羅びやかな効果を得る編曲法で演奏されていることである。このサウンドはヴァイオリン・セクションを4パート程度に分けメロディの一部分をそれぞれのヴァイオリン・パートが代わる代わる演奏する。つまり、完全な主旋律を演奏しているヴァイオリン・パートは 1つもない、この編曲法は電気的エフェクトを一切使わずに、生演奏だけでヴァイオリン・セクションにリバーブがかかったような効果を得る。エフェクターを使っていないので、生演奏でも同様に聞こえる。そのカスケードサウンドが英デッカのステレオ録音技術と相まって、マントヴァーニのLPは1960~70年代当時ハイファイ録音の代表として定評がありました。

主旋律の断片を担当していないときは休んでいるのではなく別の音符を演奏しているマントヴァーニの編曲法は、クラシック音楽の管弦楽法に長けた作曲家もオーケストラの厚みが増すし、最大の効果を得られるので行うことです。マントヴァーニとカラヤンは、ほとんど同世代で、オーケストラコントロールが巧みでフレーズの推移がスムーズなことで際立っていた指揮者がフルトヴェングラーだった。しかもカラヤンの音楽表現のひとつかもしれませんが、ベルリン・フィルの弦楽器セクションそのものが「音価値」(音価)を非常に適切、大事にする傾向があるのでシルクのようなタッチになり、そこへきてカラヤンのレガートに応えるためには尚の事レガート間の音が途切れません。ゆえに気を抜いたところが無い、美しさの秘密のひとつです。

レコード・クレジットとノート

プロダクト

- レコード番号

- SLS809

- 作曲家

- ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

- オーケストラ

- ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

- 指揮者

- ヘルベルト・フォン・カラヤン

- 録音種別

- STEREO

- 製盤国

- GB(イギリス)盤